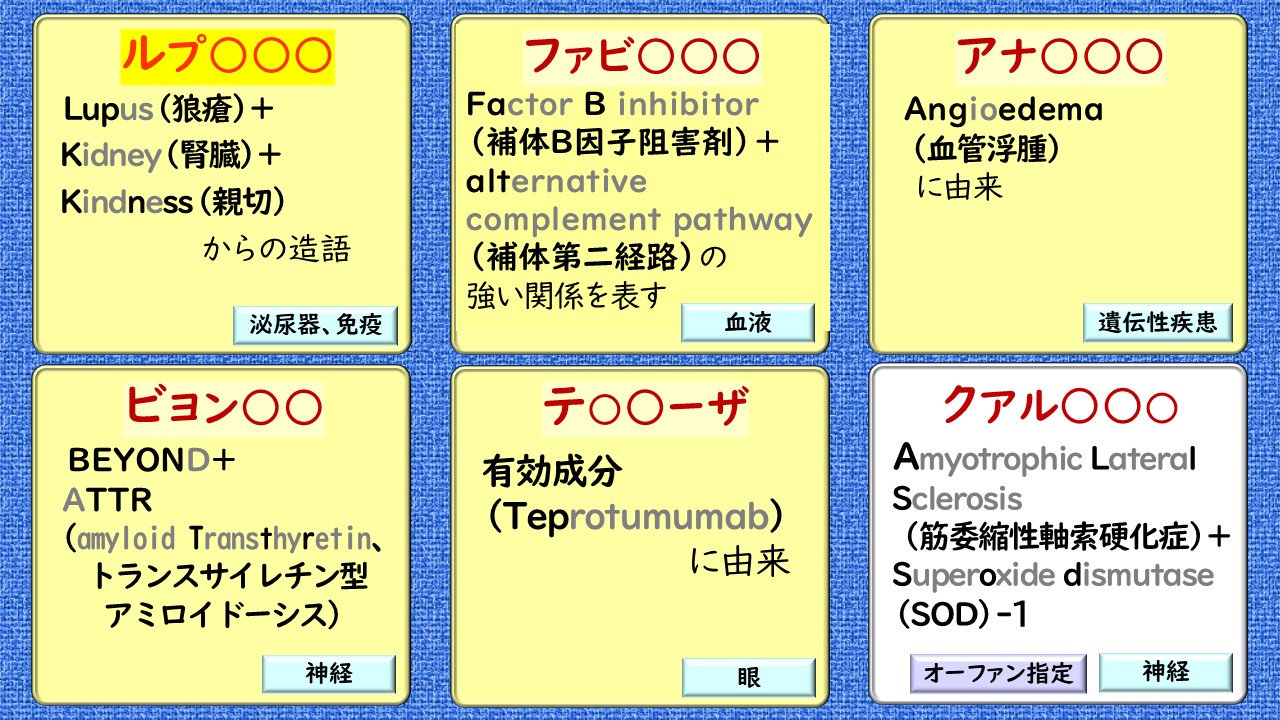

■作用機序、対象疾患、有効成分がわかる

【ルプキネス Lupkynis/Voclosporin/大塚】同剤は、細胞内シグナル伝達に関与する脱リン酸化酵素、カルシニューリンを阻害する、ループス腎炎治療薬。

ループス腎炎は、自己免疫性疾患である全身性エリテマトーデス(SLE:systemic lupus erythematosus)に伴って生じる腎疾患で、糸球体への免疫複合体沈着、細胞増殖、微小血栓の壊死などが引き起こされる。

販売名は、疾患の2つのキーワード(Lupus、Kidney)にKindnessを加えた造語だ。

【ファビハルタ FABHALTA/Iptacopan/ノバルティス】同剤は、補体B因子阻害薬。効能・効果は「発作性夜間ヘモグロビン尿症(PNH)」で、成人PNH患者に対し、経口単剤で治療可能なファースト・イン・クラスの薬剤。B因子を阻害することで、3つの補体活性化経路〔❶古典経路、❷レクチン経路、❸第二(代替)経路〕のうち、❸を阻害するという作用機序が、販売名に表されている。

【アナエブリ Andembry/Garadacimab/CSLベーリング】同剤は、遺伝子組換えヒト型IgG4/λ モノクローナル抗体で、血漿タンパク質FXIIa(活性化第Ⅻ因子)の触媒ドメインに結合し、その触媒活性を阻害する。

効能・効果は「遺伝性血管性浮腫(HAE:hereditary angioedema)の急性発作の発症抑制」。HAEは、再発性かつ予測困難な浮腫の発作を特徴とする希少な遺伝性疾患で、重篤な症状を伴い、場合によっては生命を脅かすこともある。発作は痛みを伴い、腹部、喉頭、顔面、四肢など、さまざまな部位に現れる。日本では、指定難病「原発性免疫不全症候群」の一つとされており、国内患者数は約2,500人(推定)、診断・治療中の患者は約430人。

販売名は、angioedemaに由来するAndembryで、そのまま発音するとすれば“アンデムブリ”だが、“アナ”と、everyを連想させる“エブリ”の組み合わせがなじみやすいのか、カタカナ表記は「アナエブリ」。

【ビヨントラ BEYONTTRA/Acoramidis/アレクシオン】トランスサイレチン型アミロイドーシス(ATTR)は、多臓器系、進行性、衰弱性の致死的な希少疾患であり、トランスサイレチン(TTR)四量体の不安定化や解離によって折りたたみ異常(ミスフォールド)を起こしたTTRがアミロイド線維を形成し、全身の様々な臓器(主に神経と心臓)に沈着することで機能障害を起こす。

特に、トランスサイレチン型心アミロイドーシス(ATTR-CM)では、心筋にTTRアミロイド線維が沈着、左室・右室不全が進行し拘束型心筋症を呈する結果、多くの患者で呼吸困難、息切れ、失神、起立性低血圧症、不整脈等の心不全の症状及び伝導異常(心房細動)等が認められ、最終的には死に至る。予後は不良で、無治療の場合の生存期間は診断後約3~5年とされている。

「ATTR-CM(野生型及び変異型)」を効能・効果とする同剤は、TTR四量体安定化薬。ATTR-CMという困難な病気を「超える」「克服する」意味を込めた販売名だろう。

【テッペーザ TEPEZZA/Teprotumumab/アムジェン】同剤は、インスリン様成長因子-1受容体(IGF-1R)を標的とする完全ヒト型モノクローナル抗体。効能・効果は「活動性甲状腺眼症」。

同症はバセドウ病や橋本病などの甲状腺疾患に伴ってみられる眼窩組織における炎症性の自己免疫性炎症性疾患で、希少かつ重篤。日本における甲状腺眼症の発症率は、人口10万人あたり7.3人(男性3.6人、女性13.0人)で、患者数は約3万5千人と推定されている(同社)。

その病態生理には、IGF-1Rおよび甲状腺刺激ホルモン(TSH)受容体の関与が報告されている。同剤は、IGF-1受容体に結合し、IGF-1RとTSH受容体のクロストークにより引き起こされる現象を抑制することにより、甲状腺眼症の症状である眼球突出や炎症症状が改善する。

販売名は、一般名からとったものだが、“EZZA”を組み合わせることで歯切れよく覚えやすい印象がある。

【クアルソディ QALSODY/Tofersen/バイオジェン】同剤は、24年度に国内承認された唯一の核酸医薬。効能・効果は「スーパーオキサイドジスムターゼ1(SOD1)遺伝子変異を有する筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制」で、本体はSOD1-ALS患者の原因遺伝子であるヒトSOD1 mRNAの3’非翻訳領域を標的とするアンチセンス核酸(アンチセンスオリゴヌクレオチド、ASO)だ。

販売名の由来について『医薬品インタビューフォーム』では「不明」となっているのだが、QALSODYのスペルを眺めると、ALS、SODというキーワードが見えてくる。なんとなくQualityやQOLにつながるイメージもあるのだが、実のところはどうなのだろうか。

2025/04/09

2025/04/09

2025/04/15

2025/04/15

2025/04/15

2025/04/15